Publikationen

Festschrift für Prof. Dr. Heinrich Schlange-Schöningen: Omnia mutantur – nihil interit

Die Antike ist en vogue. Die nachhaltige Präsenz und ungebrochene Bedeutung von Mythos und Historie des griechisch-römischen Altertums von der Antike über das Mittelalter bis in die aktuelle Gegenwart mit ihren Monumentalfilmen, Romanen, Comics und Computerspielen belegt, auf welch vielfältige Art und Weise die Antike bis heute immer wieder neu erfunden und erfahrbar wird. Der vorliegende interdisziplinäre Sammelband zu Ehren des 65. Geburtstags von Heinrich Schlange-Schöningen trägt in 25 Beiträgen dieser Entwicklung in breiter Hinsicht Rechnung – in Lebensbildern, der Wissenschaftsgeschichte, der Antike als Argument in der politischen Kommunikation und als Bezugsgröße in den Sprach- und Kulturräumen der Vergangenheit und Gegenwart sowie in den modernen Medien.

Krankenpflege in der griechisch-römischen Antike

Die Pflege und der Umgang mit erkrankten Mitmenschen haben sich im Laufe der Jahrhunderte stark gewandelt. Jens Hartz beleuchtet umfassend die Geschichte der Krankenpflege in der griechisch-römischen Antike bis zur frühchristlichen Zeit aus althistorischer Perspektive. Er zeigt die Entwicklung der Pflegepraktiken von der Unterstützung durch Familienangehörige, Sklaven sowie medizinisches Personal bis hin zu institutionellen Formen der Krankenpflege und der Veränderung durch christliche Wohltätigkeit auf.

Hartz widerspricht der etablierten Meinung aus der Medizin- und Religionsgeschichte, dass die europäische Pflegegeschichte erst mit dem antiken Christentum begann. Er untersucht die medizinischen Texte von Hippokrates bis Galen sowie antike Berichte über Seuchen, Gerichtsreden, Historien, Briefe, philosophische und religiöse Texte und Inschriften. Diese liefern ihm wertvolle Informationen zu Patienten und pflegenden Personen. Eine kritische Reflexion über die Umsetzung von Krankenpflege und Wohltätigkeit durch das antike Christentum rundet schließlich die Neuinterpretation der Krankenpflege in den Lebenswelten der paganen Antike ab.

Festschrift für Prof. Dr. Alexander Demandt: Das Zeitalter Diokletians und Konstantins

Die Krisenzeit des späten 3. und frühen 4. Jahrhunderts n. Chr. ist für die Geschichte des Römischen Reiches von zentraler Bedeutung. Dabei kommt den Kaisern Diokletian und Konstantin eine besondere Rolle zu, steht doch Konstantins prochristliche Religionspolitik in klarer Opposition zur Politik seines Vorgängers. In der althistorischen Forschung sind die politischen und persönlich-religiösen Gründe, die die Protagonisten zum Handeln bewogen haben, und die Wirkungen ihrer Maßnahmen auf Staat und Gesellschaft äußerst umstritten. Vor diesem Hintergrund möchte der Band einen Beitrag dazu leisten, auf verschiedenen Feldern der Forschung zur Spätantike prägnant Bilanz zu ziehen, sich kritisch mit ihren Wegen und Irrwegen auseinanderzusetzen und lohnende Perspektiven für die zukünftige Forschung aufzuzeigen. Die zwölf Beiträge behandeln zentrale Aspekte der Religionsgeschichte und der politischen Geschichte, die auf der Grundlage der literarischen, epigraphischen und numismatischen Quellen analysiert werden. Drei große Felder der Forschung stehen dabei im Mittelpunkt: Diokletian und die Tetrarchie, Konstantin und seine Religionspolitik sowie die Folgen der „konstantinischen Wende“ für die Spätantike bis zum Kaiser Justinian.

Festschrift für Prof. Dr. Klaus Martin Girardet: ecclesia victrix?

Die Festchrift für Prof. Klaus Martin Girardet, herausgegeben von Dr. Karen Aydin, Christine van Hoof und Lukas Mathieu, beinhaltet Aufsätze rund um das Verhältnis von Staat und Kirche in der Spätantike. Die Verbreitung des christlichen Glaubens führte ab dem 3. Jh. n. Chr. zu zahlreichen Konflikten zwischen dem römischen Staat und der neuen Religion. Mit der seit 306 n. Chr. erfolgenden Legalisierung und der "constantinischen Wende" des Jahres 312 n. Chr. verschieben sich die Konfliktfelder allerdings deutlich. Die bisher immer wieder verfolgte Kirche wird begünstigt und in einem irreversiblen Prozess zum staatstragenden Machtfaktor. Die in der Unvereinbarkeit von Kaiseropfer und Monotheismus begründete Opposition der Kirche gegen den Staat endet. Stattdessen bestimmen nun dogmatische Streitigkeiten um den wahren Glauben und Auseinandersetzungen um die staatliche Rolle der Kirche, ihre Organisation und Hierarchie das christliche Leben. Seit Constantin versuchen die Kaiser in ihrer Rolle als pontifex maximus ordnend in die kirchlichen Belange einzugreifen, geraten allerdings auch immer stärker unter den Einfluss bedeutender Vertreter der Kirche. Dem beschriebenen Konfliktfeld widmet sich dieser Band unter der Frage, inwiefern die christliche Kirche in ihrem Verhältnis zum römischen Staat als Siegerin betrachtet werden kann.

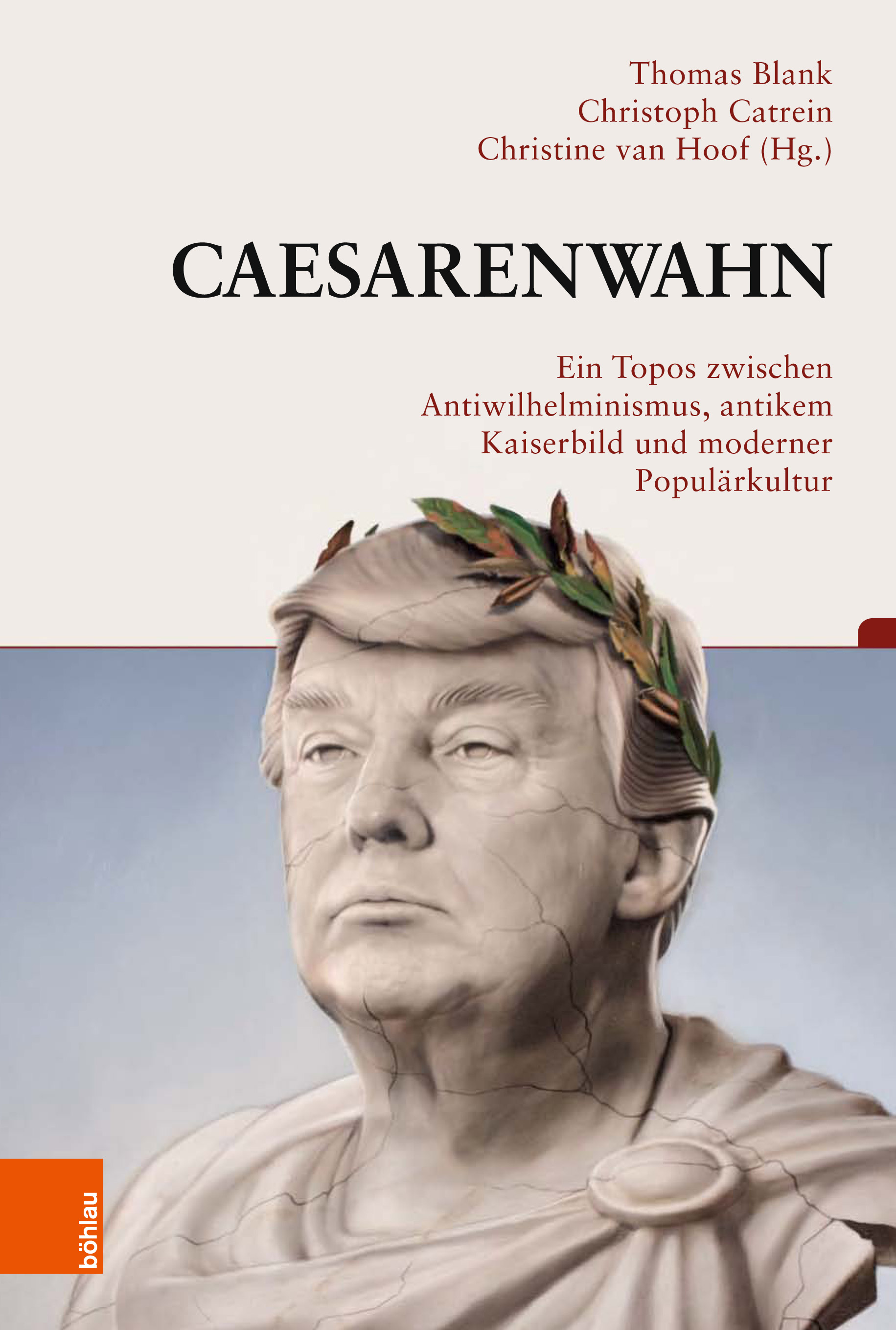

Caesarenwahn

Hat unbegrenzte Macht einen schädlichen Einfluss auf die menschliche Psyche? Diese Vorstellung ist im populären Diskurs moderner Gesellschaften jedenfalls weit verbreitet. Im deutschsprachigen Raum findet sie sich verdichtet im Begriff des "Caesarenwahns", seit Ludwig Quidde (1858–1941) am Ende des 19. Jahrhunderts am Beispiel des Kaisers Caligula und mit Blick auf Wilhelm II. ironisch aufzuzeigen versuchte, dass Autokraten ihrer Machtstellung wegen besonders anfällig für psychische Störungen seien.

Der vorliegende Sammelband geht den Ursprüngen dieser Topik vom "wahnsinnigen Herrscher" in der antiken Herrscherinszenierung sowie im Monarchiediskurs des 19. und frühen 20. Jahrhunderts nach und verfolgt ihre Wirksamkeit bis in die Gegenwart. An ausgewählten Beispielen der populären (v.a. filmischen) Inszenierung von Autokraten wird dabei aufgezeigt, wie die Einordnung des Herrschers als "verrückt" der Simplifizierung der kritischen Auseinandersetzung mit abgelehnten Herrschaftsweisen dient.

Zwischen Hunger und Überfluss: Antike Diskurse über Ernährung

Die Ernährung in der Antike war vielfältig, regional verschieden und von der beginnenden Eisenzeit (ca. 1.000 v. Chr.) bis in die Spätantike (ca. 500 n. Chr.) sowohl erstaunlich stabil als auch neuen Einflüssen wie exotischen Gewürzen aus dem Fernhandel und sich ändernden, religiös motivierten Haltungen zu Essen und Gemeinschaft ausgesetzt.

Wer aß welche Nahrung? Welche ist die richtige, welche die beste Ernährung? Und wer konnte sich welche Speisen leisten? Gab es Speiseverbote? Wie diskutierten die Menschen der Antike, welches Essverhalten für welchen Tischgenossen "standesgemäß" sei? Und was verraten uns gemeinsame Mahlzeiten über die antike Esskultur und ihre gemeinschaftsstiftende Wirkung? Indem die Autorinnen und Autoren der Leitfrage nachgehen, wie Ernährungsweisen einen Spiegel der Gesellschaft darstellen, beweisen sie, dass die Ernährung der Antike und die antiken Ernährungsdiskurse uns im 21. Jahrhundert viel zu sagen haben.

Foucault: Repenser les rapports entre les grecs et les modernes

L'un des aspects les plus intrigants de l'oeuvre de Michel Foucault réside dans son intérêt tardif pour la pensée antique, plus spécialement pour la culture grecque et son héritage romain qu'on peut faire remonter à ses recherches ayant mené, à partir de 1976, à son Histoire de la sexualité. Du fait même de l'infléchissement que connut alors sa pensée, Foucault fut à même d'établir des liens à tous égards originaux et même surprenants entre la pensée antique et la réflexion moderne. En le lisant, c'est une tradition de près de 2500 ans qui s'offre désormais à notre regard. Que nous apprend, sur notre histoire, le fait de mettre en parallèle les propos de Socrate et ceux de Kant ? A quoi peut servir l'interrogation menée sur la sexualité antique, si ce n'est peut-être à la "dépsychologiser", la "dépathologiser", la "détaxonomiser", et ainsi la "désenclaver" de ses classifications ultérieures ? Que nous enseigne le fait d'entendre par "modernité" non plus une "époque" particulière de l'histoire, mais une manière d'être des individus, une certaine attitude adoptée, "ce que les Grecs, souligne Foucault, appelaient un "éthos"" ? De quelle manière, finalement, l'esprit critique moderne s'éclaire-t-il de l'esprit critique antique ? Les études ici rassemblées posent ces questions à Foucault, avec Foucault et parfois aussi contre Foucault, en écho toujours à ce "courage de la vérité" dont il incarna si splendidement l'exemple.

Hieronymus: Eine historische Biografie

Hieronymus kannte das Römische Reich besser als die meisten seiner Zeitgenossen: Er lebte die erste Hälfte seines langen Lebens vorwiegend im Westen, die zweite Hälfte dann im Osten, wo er als Begründer und Vorsteher eines Klosters in Bethlehem großen Einfluss auf die Kirche gewonnen hat. Sein größtes Werk war die lateinische Übersetzung der Bibel, seine Theologie verbreitete er aber auch durch Briefe, Abhandlungen und Kommentare. Als Asket und Mönch hat er seine strenge christliche Morallehre selbst gelebt und sich als Theologe sehr polemisch mit häretischen Lehren auseinandergesetzt. Hoch gebildet auch in der heidnischen Literatur, fühlte sich Hieronymus als Christ und Römer; der sichtbare Verfall des Imperiums erschütterte ihn schwer. Heinrich Schlange-Schöningen beschreibt eindrucksvoll das Leben dieses einflussreichen Kirchenvaters und führt uns dabei auch das Nachwirken, vor allem in der Kunst, vor Augen.

Games of Empires: Kulturhistorische Konnotationen von Brettspielen in transnationalen und imperialen Kontexten

Brettspiele gehören zu den ältesten kulturellen Praktiken. Sie nehmen mit ihrer spezifischen Form unter den Spielen eine besondere Rolle ein. Zugleich gehört das Anderssein im Unterschied zum gewöhnlichen Leben auch zu ihren Grundmerkmalen. In Brettspielen werden Realitäten abgebildet, aber auch neu konstruiert. Sechzehn Beiträge untersuchen, wie sich imperiale Herrschaftsformen unterschiedlicher Epochen auf die Spielkulturen auswirken, wie weit Brettspiele die Mentalität einer Gesellschaft befestigen und welche Reflexionen die Literatur zu ihrer gesellschaftlichen Bedeutung bietet.

Die Vasconen und das Römische Reich: Der Romanisierungsprozess im Norden der Iberischen Halbinsel

Im September des Jahres 218 v. Chr. landete zum ersten Mal ein römisches Heer unter Gnaeus Cornelius Scipio auf der Iberischen Halbinsel. Die Landung bei Emporiae an der Nordostküste markierte den Beginn einer über 600 Jahre andauernden Präsenz Roms in Hispanien. Im Verlauf der nächsten zweihundert Jahre wurde die Iberische Halbinsel in das Römische Reich integriert. Konzentrierte sich die römische Politik in den hispanischen Provinzen zur Zeit der römischen Republik auf die Konsolidierung des neu erworbenen Territoriums, stand in der Kaiserzeit die Urbanisierung und der verstärkte kulturelle Austausch Roms mit den lokalen Eliten im Vordergrund. In spätantiker Zeit erfuhr Hispanien durch die zunehmende Christianisierung nochmals weitreichende Veränderungen.

Timo Klär zeigt am Beispiel der Romanisierung des vasconischen Stammes, der im Norden Hispaniens siedelte, wie sich der Eingliederungsprozess in das römische Herrschaftssystem gestaltete. Darüber hinaus kann er nachweisen, dass es den Vasconen durch ihre Interaktion mit Rom offenbar gelang, eine Sonderstellung im Norden Hispaniens einzunehmen.