Projekte

»Dissonantes« Kunst- und Kulturerbe in europäischen Grenzräumen

Wird die historische Vergangenheit durch die Geschichtswissenschaften (vor allem anhand materieller Relikte) aufgearbeitet, so rückten die Aushandlungen und Deutungen dieser (Re)Konstruktionen in den vergangenen Jahren mit dem kritischen Bewusstsein der Cultural Memory Studies verstärkt in den Fokus kulturwissenschaftlicher Forschungen: Was darf/muss/soll wie erinnert werden, wer sind die handelnden Akteur:innen und Institutionen, wie lassen sich einseitige Vereinnahmungen vermeiden, welche Folgen hat das Spannungsverhältnis zwischen einem institutionalisierten, staatlich subventionierten Kunst- und Kulturerbe-Diskurs einerseits und der wachsenden Diversität und Heterogenität kollektiver Erinnerungskulturen in post-migrantischen Gesellschaften andererseits?

Als Schwerpunkt der Fachrichtung Kunst- und Kulturwissenschaften wird das Thema Dissonantes Kunst- und Kulturerbe" aus medienkulturwissenschaftlicher Perspektive in Lehrveranstaltungen, Projektseminaren und einer internationalen Summer School unterschiedlich beleuchtet. Ein dezidierter Fokus liegt dabei auf der besonderen Rolle von Grenzregionen in der europäischen Geschichte, sind doch trotz unterschiedlicher Sprachen und kultureller Traditionen alle Seiten der (historisch variablen) Grenzen eng miteinander verflochten.

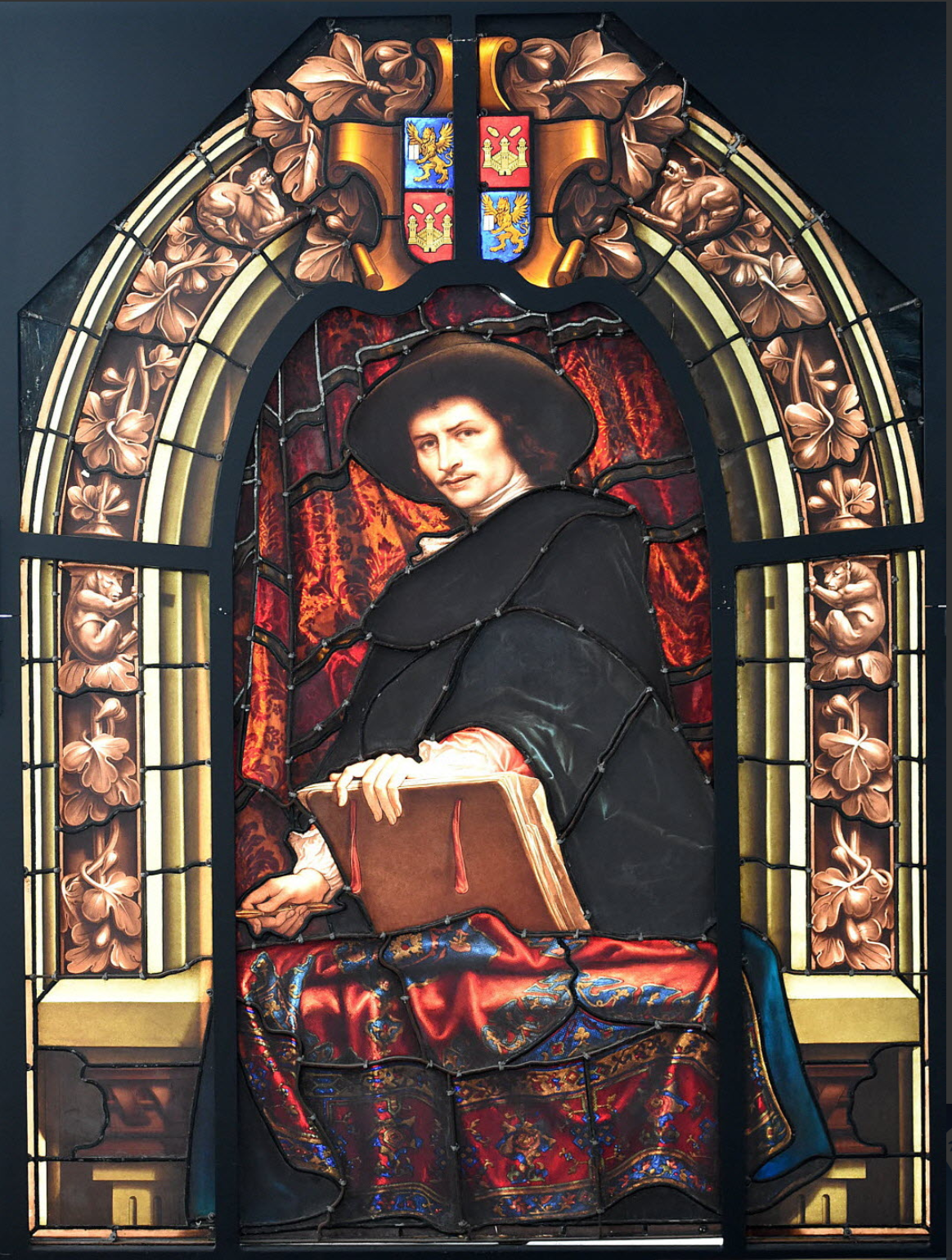

L'image vitrée – l'image brisée Eine politische Kunstgeschichte der Glasmalerei in Lothringen seit 1848

Une histoire politique de l'art du vitrail en Lorraine depuis 1848

Das Forschungsprojekt L'image vitrée – l'image brisée zielt auf eine dezidiert kunstpolitisch angelegte Studie über Formen und Funktionen der Glasmalerei in Lothringen in der Moderne. Vor dem Hintergrund einer bis ins Mittelalter zurückreichenden Tradition der Glasherstellung zwischen Vogesen, Mosel und Meurthe erlebte die Glasmalerei seit dem Second Empire eine Renaissance, die sich in entwerferischer Hinsicht vor allem mit der École de Metz und einem ihrer Protagonisten Laurent-Charles Maréchal verbindet. Die stilistischen Ausformungen sowie die identitätspolitischen Implikationen glasgebundener Malerei werden über politische Zäsuren und wechselnde Herrschaftsansprüche verfolgt und beziehen die Annexionsperioden 1871‒1918 und 1940‒44 ebenso mit ein wie öffentliche Projekte der III. und V. Republik im Bereich der Sakral- und Profanarchitektur.

Le projet de recherche L'image vitrée – l'image brisée vise à réaliser une étude résolument politique et artistique sur les formes et les fonctions du vitrail en Lorraine à l'époque moderne. Dans le contexte d'une tradition verrière remontant au Moyen Âge entre les Vosges, la Moselle et la Meurthe, la peinture sur verre a connu une renaissance depuis le Second Empire, qui, sur le plan créatif, est principalement associée à l'École de Metz et à l'un de ses protagonistes, Laurent-Charles Maréchal. Les formes stylistiques ainsi que les implications identitaires de la peinture sur verre sont étudiées à travers les ruptures politiques et les changements de pouvoir, en tenant compte des périodes d'annexion de 1871 à 1918 et de 1940 à 1944, ainsi que des projets publics de la IIIe et de la Ve République dans le domaine de l'architecture sacrée et profane.

Projektbeginn: 2023

Projektleiter: Prof. Dr. Joachim Rees / Projektmitarbeit: N.N.

Träume aus Druckerschwärze

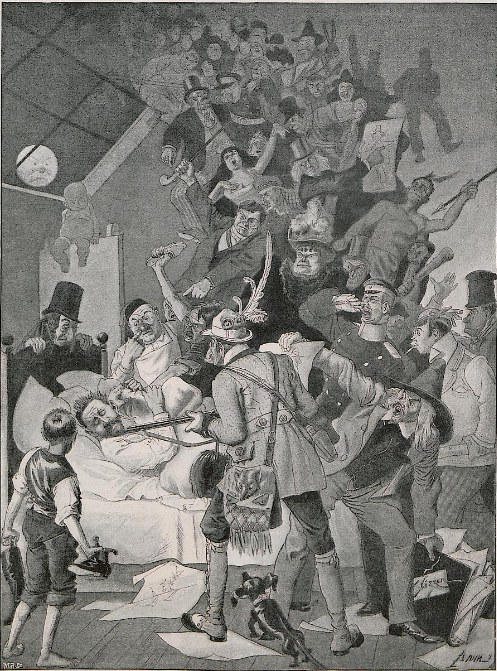

Traumdarstellungen in illustrierten Zeitschriften 1850‒1918

Nach der Etablierung sog. »Pfennig-Magazine« in den 1830er Jahren tritt der europäische Markt für illustrierte Publikumszeitschriften um die Mitte des 19. Jahrhunderts in eine neue Phase der Expansion und Ausdifferenzierung ein. Familienblätter wie die Gartenlaube undSatirezeitschriften wie die Fliegenden Blätter oder Punch können aufgrund ihres hohen Bildanteils als visuelle Massenmedien gelten, die mediengeschichtlich erstmals ein Gleiten (flow) zwischen heterogenen Text- und Bildsequenzen einleiten. Durch die fortschreitende Retro-Digitalisierung illustrierter Zeitschriften eröffnen sich auch für die bildgeschichtlich orientierte Traumforschung neue Perspektiven, da nun die in Periodika enthaltenen populären Darstellungsformen des Onirischen gesichtet und für vergleichende Untersuchungen herangezogen werden können.

Das Forschungsprojekt zielt nicht nur auf eine ikonografische und motivgeschichtliche Sondierung in einem bislang kaum erforschten traumbezogenen Bildbestand, sondern fragt auch nach dem medienspezifischen Beitrag illustrierter Periodika für die kulturelle Modellierung des (Tag-)Träumens. Eine dritte Untersuchungsperspektive nimmt Querbezüge zwischen druckgrafischen Traumbildern und dem (populär-)wissenschaftlichen Traumdiskursen des späten 19. Jahrhunderts in den Blick. Pioniere der psychologischen Traumforschung von Alfred Maury über Karl Albert Scherner bis Sigmund Freud waren selbst eifrige Rezipienten illustrierter Periodika und beziehen sich in Ihren Schriften auf onirische Motive in diesen Zeitschriften.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilprojekt von Prof. Dr. Joachim Rees im DFG-Graduiertenkolleg 2021 »Europäische Traumkulturen«

Projektlaufzeit: 2019‒2024