Abschlussarbeiten

Die Bachelor- und Master-Arbeit bildet den Abschluss Ihres jeweiligen Studiums. Hier können Sie zeigen, wie Sie Ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Lösung von technischen Aufgaben zielführend einsetzen. Dabei unterstützen wir Sie, angefangen mit einer auf Ihre Interessen und Neigungen angepassten Themenstellung bis hin zur persönlichen Betreuung und umfangreichen technischen Ausstattung am LAT.

Die heutige Antriebstechnik ist außerordentlich facettenreich. Alle Fachdisziplinen der Mechatronik und des daran angelehnten Systems Engineering spiegeln sich in den Themen unserer Abschlussarbeiten mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung wider. Letztlich hängt es von Ihren Interessen und Neigungen und vom ausgewählten Thema ab, in welcher Kombination elektromechanische Konstruktion, Modellierung und Simulation, analoge, digitale und leistungselektronische Schaltkreise, Messtechnik oder die Programmierung Ihre Arbeit inhaltlich prägen.

Lassen Sie sich von den folgenden Themenfeldern inspirieren. Sollte Sie eines oder mehrere dieser Themenfelder interessieren, sprechen Sie uns einfach an. Wir erklären Ihnen dann gerne, was im jeweiligen Themenfeld aktuell an Arbeiten ansteht und versuchen ein konkretes Thema für Sie zu finden. Letztlich müssen Sie als Kandidat mit Ihren Vorstellungen inklusive der Betreuung passen, um zum angestrebten optimalen Ergebnis für alle Beteiligten zu kommen.

Themenfelder für Abschlussarbeiten

Aktive Magnetische Lagerung

Im Vergleich zu klassischen Gleit- oder Wälzlagern bieten aktive Magnetlager (Active Magnetic Bearings - AMBs) aufgrund des fehlenden mechanischen Kontakts einzigartige Eigenschaften. Sie bieten Vorteile wie eine drastisch verringerte Reibung am Rotor, keinen mechanischen Verschleiß, geringere Geräuschentwicklung, niedrige Wartungskosten und keine erforderliche Schmierung sowie einen höheren Wirkungsgrad und höhere mögliche maximale Drehzahlen. Die am LAT betrachteten AMBs levitieren einen Rotor mit Hilfe von magnetischen Reluktanzkräften, die von rings um den Rotor angeordneten Spulen erzeugt werden. Der Ströme in den Spulen, und damit auch die Reluktanzkräfte, werden aktiv geregelt, um den Rotor immer in der Mittelposition zu halten. Die Positionsrückmeldung wird konventionell durch zusätzliche Sensoren wie Laser- oder Hall-Effekt-Sensoren realisiert.

Sensoren sind jedoch oft kostspielig und erfordern Bauraum und Wartungsaufwand für das Gesamtsystem. Ein solches selbsterkennendes Konzept kann Positionssensoren in kostenkritischen Anwendungen ersetzen oder in Fällen, in denen eine hohe funktionale Sicherheit erforderlich ist, eine weitere Redundanz mit vorhandenen Positionssensoren bieten.

Mögliche Themen in diesem Bereich sind beispielsweise:

- Optimierung der vorhandenen Regelungsstrategien

- Anwendung von Verfahren zu Sensorlosen Positionserkennung

- Optimierung des mechanischen und magnetischen Aufbaus der Lagerung

Mögliche Tätigkeiten:

- Literaturrecherche

- Konzeptentwurf

- Modellierung und Simulation

- Planung von Experimenten

- Validierung der entworfenen Konzepte am Prüfstand

Ansprechpartner: Jonah Vennemann, M.Sc.

Vernier-Motor

Torque-Motoren werden typischerweise hochpolig ausgeführt, weisen hohe Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen auf und werden daher bevorzugt als Direktantriebe eingesetzt. Durch den Verzicht auf ein mechanisches Übersetzungsgetriebe werden gute Positioniereigenschaften und ein hoher Wirkungsgrad erwartet. Eine besondere Gattung solcher Direktantriebe sind Vernier-Motoren, bei den durch eine besonders hochpolige Ausführung oder durch Modulation des Permanentmagnetflusses höhere Harmonische der Statorwicklung zur Drehmomentbildung genutzt werden. Eine elektrische Umdrehung des Statorfeldes erzeugt damit eine vergleichsweise kleine Drehung am Rotor.

Ziel dieser Arbeit ist die nähere Untersuchung von Vernier-Motortopologien sowohl auf analytischer Basis als auch mittels FEM-Simulation und die anwendungsspezifische Abgrenzung zu klassischen PMSM-Topologien. Die Arbeit gliedert sich dabei in die Bereiche:

- Literaturrecherche zum Vernier-Motor

- Ableitung grundlegender analytischer Gesetzmäßigkeiten

- Erstellen von FEM-Modellen und Berechnung relevanter Motorkenngrößen

- Bewertung der Ergebnisse und Vergleich mit alternativen Topologien

Ansprechpartner: Stephan Kleen, M.Sc.

Stromrippel-basierte sensorlose Regelung von elektromagnetischen Maschinen

Einphasige elektromagnetische Antriebe wie Hubmagnete und Ventile verfügen über ein einfaches, aber robustes Wirkprinzip mit großen Hüben und Kräften, weswegen sie sehr verbreitet in industriellen Anwendungen sind. Um den Stellweg eines solchen Aktors auch unter Last genauestens regeln zu können, muss die Position des Stößels in der Spule bekannt sein, die i.d.R. über Positionssensoren bereitgestellt wird. Ein solcher Sensor erhöht die Abmaße und Kosten des Aktorsystems aber erheblich und ist deswegen unerwünscht. Um dieses Problem zu lösen, existieren Verfahren zur Schätzung der Ventilposition anhand von Strom- und Spannungsmessungen, die einen Positionssensor überflüssig machen.

Üblicherweise werden elektromagnetische Aktoren über eine schaltende Leitungselektronik mittels einer Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert. Als Nebeneffekt entstehen dadurch Stromrippel, deren Amplitude maßgeblich von der Aktorinduktivität abhängen. Durch ein am Lehrstuhl für Antriebstechnik entwickeltes Verfahren kann die Induktivität aus den Stromrippeln ermittelt werden. Mithilfe eines mathematischen Modells kann dann die Aktorstellung aus der Induktivität errechnet werden, was eine sensorlose Positionsbestimmung und –regelung ermöglicht.

Mögliche Themen in diesem Zusammenhang sind beispielsweise:

- Kombination des Verfahrens mit Zustandsbeobachtern unter Einbeziehung des Aktormodells

- Kombination des Verfahren mit Kraftschätzern

- Optimierung des verwendeten mathematischen Modells unter Einbeziehung von Materialeffekten wie Hysterese und Wirbelströmen

- Applikation des Verfahren auf alternative Anwendungen (wie z. B. dreiphasige elektromagnetische Motoren, elektrische Umrichter oder induktive Sensoren)

Mögliche Tätigkeiten:

- Recherche

- Modellierung und Simulation

- Entwurf von Reglern und Beobachtern

- Elektronik- und Softwareentwicklung

- Implementierung auf Mikrocontrollern

- Konzipierung und Durchführung von Experimenten

Ansprechpartner: Niklas König, M.Sc.

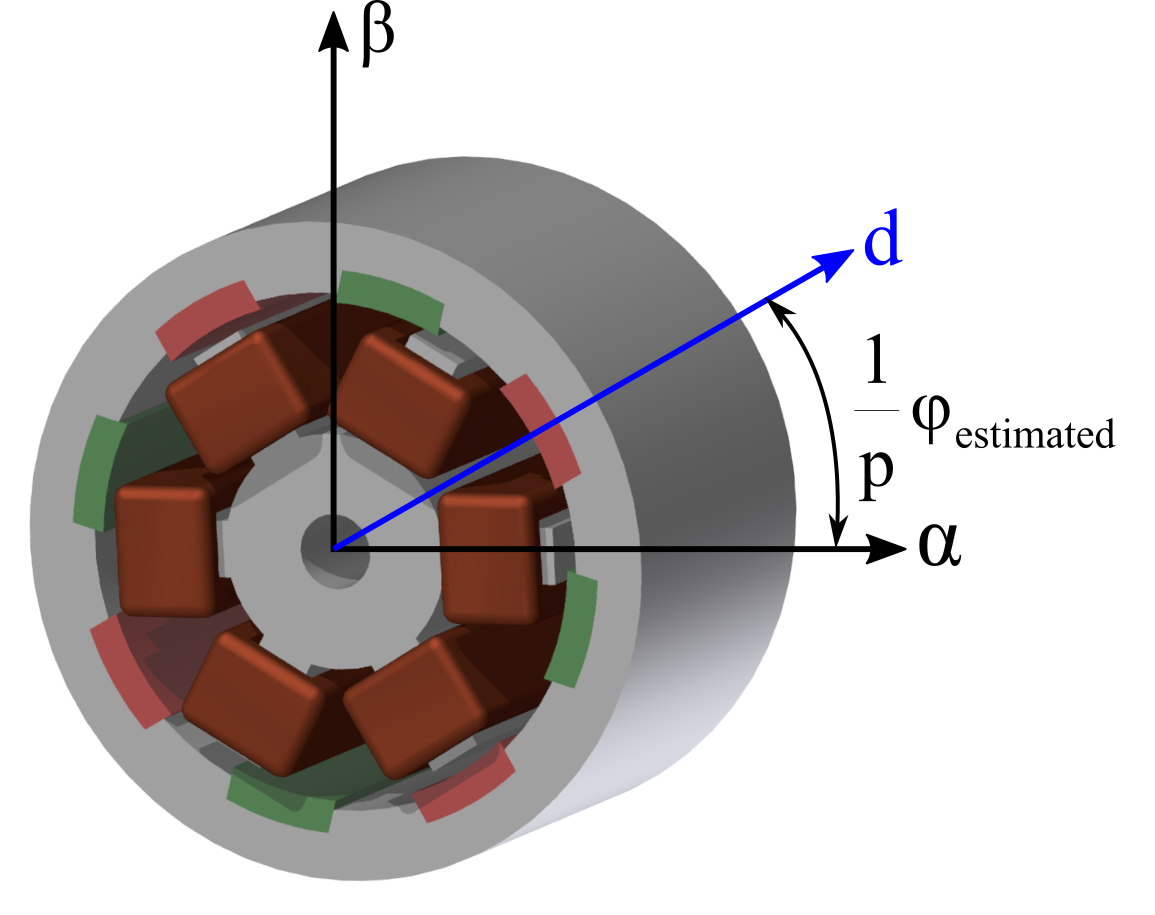

Anisotropiebasierte sensorlose Regelung von PMSMs

Mit permanenterregten Synchronmaschinen (PMSM) lassen sich besonders kompakte, dynamische und hocheffiziente Antriebs-systeme realisieren. Typischerweise wird dabei eine feldorientierte Regelung verwendet, mit der der Stromzeiger im einfachsten Falle senkrecht zum Feld der rotierenden Permanentmagnete gehalten wird. Dazu sind Positionssensoren für die Rotorlage nötig, jedoch existieren auch Verfahren, die diese Rotorlage aus elektrischen Größen der Maschine, wie Spannungen und Strömen in den Wicklungen, schätzen.

Anisotropiebasierte Verfahren nutzen dazu Induktivitätsvariationen in den typischerweise dreiphasigen Wicklungen und können somit die Rotorlage auch bei niedrigen Drehzahlen sowie im Stillstand der Maschine vergleichsweise genau bestimmen, sodass die Maschine bereits beim Start das volle Drehmoment liefern kann.

Mögliche Themen in diesem Zusammenhang sind beispielsweise:

• Der Vergleich von Verfahren

• Analyse bestimmter Eigenschaften eines ausgewählten Verfahrens (z.B. der Einfluss unterschiedlicher Schaltmuster auf Stromoberwellen in den Wicklungen)

• Optimierung der verwendeten Verfahren bzw. Untersuchung alternativer Schätzstrukturen

Mögliche Tätigkeiten:

• Recherche

• Modellierung und Simulation

• Entwurf von Beobachtern

• Elektronikentwicklung

• Implementierung auf Mikrocontrollern

• Konzipierung und Durchführung von Versuchen

Ansprechpartner: Niklas König M.Sc., Carsten Klein M.Sc.

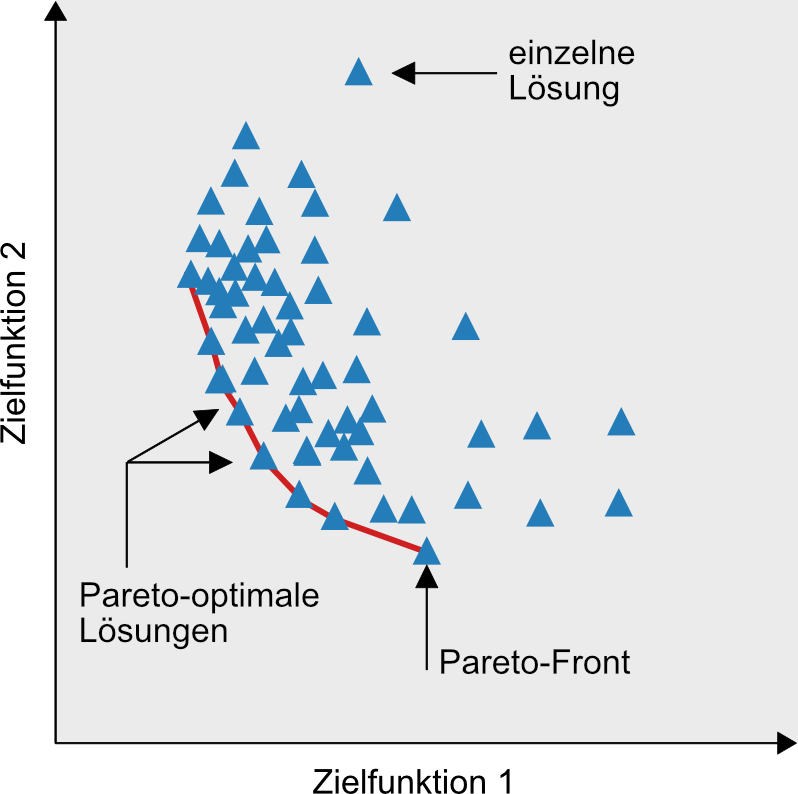

Optimierungsstrategien für die Modellierung elektrischer Antriebe

Um ein optimales Design einer elektrischen Maschine zu ermitteln, ist ein nichtlineares Optimierungsproblem mit mehreren Zielfunktionen zu lösen. Mögliche Zielfunktionen beinhalten z.B. das Drehmoment, die Drehmoment-schwankungen, die Verluste oder das Gewicht. Die Ergebnisse werden z.B. mithilfe einer Pareto-Front interpretiert. Um die Anzahl der zu variierenden Parameter möglichst klein zu halten, werden im Vorfeld z.B. Sensitivitätsanalysen durchgeführt.

Ziel dieser Arbeit ist die Anwendung und Untersuchung verschiedener Optimierungsverfahren mit dem Fokus auf stochastische Methoden. Die Arbeit gliedert sich dabei in die Bereiche:

- Einarbeitung in die Themen Optimierung und Sensitivitätsanalyse

- Literaturrecherche zu Optimierungsverfahren für das Design elektrischer Antriebe

- Untersuchung ausgewählter Verfahren mit Matlab in Verbindung mit einfachen FE-Modellen in Comsol Multiphysik

- Vergleich der Ergebnisse mit bereits vorhandenen Analysen in Ansys Maxwell

Ansprechpartner: Stephan Kleen, M.Sc.

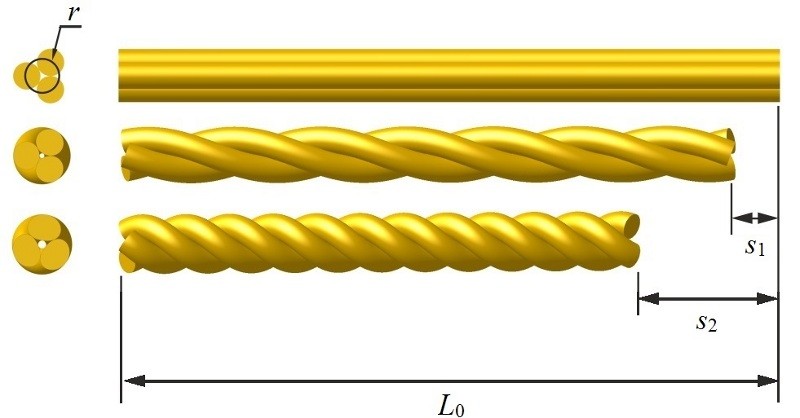

Weiterentwicklung von Schnurantrieben

Über ein Verdrillen paralleler Schnüre lassen sich sowohl lineare als auch rotatorische Bewegungen mit hoher Übersetzung realisieren, so dass als Antrieb oft ein relativ kleiner Motor ausreicht. Ziel dieser Arbeit sind zum Einen die Durchführung grundlegender Untersuchungen zum genauen Verständnis der Kraftentstehung und auftretender Ermüdungserscheinungen bei den Schnüren. Zum Anderen sind aufbauend auf Vorarbeiten konstruktive Ansätze hin zu praxistauglichen Lösungen in Form von Prototypen und deren Charakterisierung fortzuführen. Raum für eigene Ideen und eine Messausrüstung zur Charakterisierung belasteter verdrillter Schnüre sind vorhanden.

Ansprechpartner: Chris May, B.Sc.

Prüfstand für Torque-Motoren

Torque-Motoren sind höherpolige Synchronmotoren, die sich aufgrund ihrer Leistungsdichte, Effizienz und Regelbarkeit unter Verzicht auf ein Getriebe als Direktantrieb für anspruchsvolle Antriebsaufgaben eignen. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Prüfstand zu entwickeln, der sich spezifsch für das Vermessen von Torque-Motoren für den Einstatz in mobilen Anwendungen eignet. Der Prüfstand muss u.a. in der Lage sein, die ungelagerten Einzelkomponenten Rotor und Stator aufzunehmen und präzise zueinander auszurichten. Die Prüflinge sind im Motor- und Generatorbetrieb zu testen. Parameter wie Drehzahl, Drehmoment, Exzentrizität etc. sind zu erfassen.

Ansprechpartner: Carsten Klein M.Sc.

Antrieb für ein Foucault'sches Pendel

Ein Foucault'sches Pendel ist ein langes Fadenpendel mit einer großen Pendelmasse, mit dessen Hilfe Jean Bernhard Léon Foucault 1851 im Pariser Panthéon die Erdrotation anschaulich nachgewiesen hat. Ziel dieser Arbeit ist es, einen geeigneten Antrieb für ein Foucault'sches Pendel zu entwickeln, welcher einerseits die für den dauerhaften Betrieb erforderliche Energie zuführt und andererseits die aufgrund unvermeidbarer Störeffekte ausgelöste, aber unerwünschte Präzession idealerweise vollständig unterbindet. Es kann auf theoretische Vorarbeiten am LAT zum Foucault'schen Pendel zurückgegriffen werden.

Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. Matthias Nienhaus